1. 아침에 읽었던 한나라당 전여옥 최고위원의 일갈은 어이를 상실하게 만들었다. 한미 FTA를 반대하는 한 노동자의 분신 사건을 보면서 "막장 인생"이 몸을 던졌다고, 옛날 영국 장교들처럼 먼저 몸 던져 죽지 않고 뒤에 숨은 사람들은(지도부는) 부끄러운 줄 알라는 그 말은, 자신의 목적을 위해 한 인간이 어디까지 추해질 수 있는 지를 보여준다.

그럼 뒤에 숨은 사람들이 영국 장교들처럼 '먼저' 분신했어야 한다는 말인가. 한미 FTA 반대 진영의 도덕성을 깍아내리려는 목적으로 던진 그 말 속에는, 암묵적으로 '목숨'을 '수단'으로 삼아도 괜찮다는 전제가 깔려있다. 그는 자신의 정치적 이해관계에 사건을 맞추기 위해 '목숨의 값어치'를, '인간의 존엄'을 깍아내 버렸다. 그의 인식속엔 목숨도 하나의 '수단'에 불과하다.

2. 한미 FTA 가 합의되었다. 그리고 수많은 사람들이 경제적 득실을 따지기 시작한다. 과일값 싸져서 좋겠다는 사람부터, 농업을 걱정하는 사람까지 다양하다. 하지만 우리가 잊고 있는게 하나 있다. 그것은 결코 '경제적 가치'나 '효율성'만으로는 따질 수 없는 것, 사람을 사람답게 만들어주는 것이다. 우리가 '사람이 사람답게' 살 수 있도록 만들어 주는 것, 인간의 존재 자체가 증명해 주는 것... 바로 인간의 존엄이다.

내가 무엇인가를 하는 것은, 그저 '월급'을 받기 위해 내가 가진 '노동력'을 희생하는 것이 아니다. 노동은 바로 내가 누구인지를 말해주는 것이기도 하다. 삶의 가치는 결코 월급의 많고 적음으로 결정되지 않는다. 누군가의 삶은, 다른 많은 이들의 '더 많은 벌이'를 위해 값싸게 희생되어야 하는 것이 아니다. 숫자 놀음으로 누군 이만큼 벌고 누군 이만큼 손해보니 전체적으론 이득!하고 외칠 수 있는 것도 아니다.

...그런데도 우리는, 분명히 '희생' 또는 '구조조정'되거나 '거세'될 사람들에 대해, 경제적인 관점으로만 '재단'하고 있다. 우리의 이야기 속에 그들의 '삶'은 드러나지 않는다.

3. 평생 지어왔던 농사를 돈 몇 푼 쥐어주고 관두라고 하면 모든 것은 끝나는 일일까. 이제까지 그들의 삶은, 그리고 그들의 노동이 있었기에 지탱되어왔던 우리의 삶은 그럼 다 무엇일까. 사람은 숫자가 아니다. 삶은 숫자나 말로 환원될 수 없는 것이다. 그런데도 우린, 왜 그렇게 쉽게 이야기할까. 대통령이란 사람은, 마치 자신이 구국의 결단이라도 내린 양 으스대는 것일까. 미디어에서는 축제라도 열린 양 쉴새없이 웃고 떠들어대면서, 가끔가다 한번씩 거짓눈물 찍어가며 농민들을 걱정하는 것일까.

왜 우리는, 저들을 우리와 같은 시간, 같은 공간을 살아가는, 살아갔던, 그리고 살아갈 사람이라는, 앞으로도 우리와 함께 엮어지며 살 수 밖에 없는 사람들이란 것을, 숫자 놀음 속에 그리도 쉽게 잊어버리는 것일까.

...어쩌면 우리도, 전여옥과 하나 다를 바가 없는 것은 아닐까.

...그렇다면 이 시대가 우리에게 요청하는 것은, 또 다른 인간에 대한 예의, 최소한의 윤리가 아닐까.

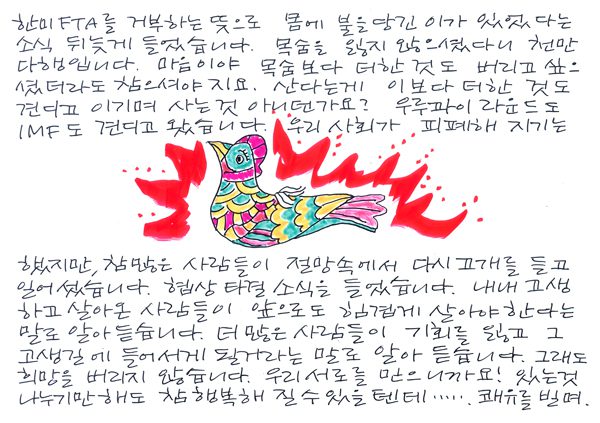

* 이철수 선생님의 판화글을 보다가 짧은 생각이 들어서 쓰다.목록